今日は「歳をとるほど記憶力強くなる」という意味深長なテーマでお伝えします。

なぜこのテーマを取り上げるかというと、

私自身がそう感じているからです。

でも、今では「歳をとるほど記憶力が強くなる」と思っている私も、

ほんの5年前は、

歳とともに記憶力が落ちてきたって感じていました。

昨日の夕飯が思い出せない、、。

先日、仕事であったあの人顔は思い出せるだけど名前が、、。

資格試験の勉強、なかなか覚えられない、、。

その他諸々のことが思い出せない、、。

こんな感じでした(苦笑)

じゃあなぜそんな記憶力の低下を感じていた私が、

今では「歳を取るほど記憶力が強くなる」って感じているのか?

そんな話をしたいと思います。

そのキッカケは、

資格試験を受けることになって、勉強を始めたことです。

そのときに、己のあまりにも見事な忘却力に驚き

これは何とかせんといかんと思ったんです。

それから、記憶力を高めるためにはどうしたら良いのか?

ということを意識するようになり、

インターネットとかで色々と調べ始めました。

とにかく目先の資格試験に合格することを目標に、

いろいろ試してみました、

その一つに、ブレインライトニングというサプリメントに出会い、

その効果に驚きました。

それからの約1年間で、資格試験をを6つ合格することもできました。

ですので、このサイトを作ったのは

私と同じように記憶力で悩んでいる人に、

少しでもヒントになればと思ったからです。

そんな私は先月52歳になりました。

しかし明らかに昔よりも記憶力が高まったと実感しています。

でなければ、この歳になって1年間に資格試験を6つも合格できなかったでしょう。

最近では天津祝詞を1週間で覚えることができ、完全に無意識(自転車に乗るレベル)で言えます(笑)

それで、今回はそんな歳をとって記憶力が落ちてきたと感じている方に向けて、

私が普段、記憶力に対して意識していることをまとめてみようと思いました。

そして、それがこの5つになります。

1.脳は年齢によって記憶の仕方が変わってくることを知っているから。

2.瞑想(座禅)や呼吸法を生活に取りいれているから。

3.脳波を落ち着かせる音楽を聴いているから。

4.運動しているから。

5.脳がきちんと働くための栄養素をちゃんととっているから。

それぞれについて詳しくお伝えしますね。

1.脳は年齢によって記憶の仕方が変わってくることを知っているから。

目次

脳は10歳から15歳くらいで、記憶の仕方が変わるんだそうです。

10歳くらいまでは、意味のないことでも反復で記憶できるそうなのです。

しかし、ある一定の年齢になると、エピソード記憶といって、意味と関連させたりして記憶するようになるんですね。

ですから、記憶の仕方の工夫をしないと昔と比べてなかなか記憶できないぞ!?って事態が生じる訳です。

詳しい話はこの本を読んでいただくとして、

これ読んだとき本当かよ?って思ったんです。

そこで、この本に出てくる暗記の仕方を確かめるために、

実際に生徒に実験してみることにしました。

その結果、

暗記の得意な生徒の暗記の仕方は、

小学6年生や中学1年生と、

中学3年生とは明らかに違ったんですね。

(中学2年生では混ざっている感じでした)。

わ~凄い!てドキドキしましたよ(笑)。

なので、私はそのときから記憶の仕方を変えました。

ですから、要は年齢にあった記憶の仕方を私は心得ているわけです。

2.瞑想(座禅)や呼吸法を生活に取りいれているから。

瞑想って聴いて怪しいと感じた方は要注意ですよ。

なぜなら、瞑想の効果については科学でもかなり解明されてきているからです。

瞑想のはスピリチュアルなふわふわしたものではないです。

科学的に証明されたものなのです。

なので、その情報を知らないということは、

普段の生活が刺激のない生活になっている可能性があります。

刺激が脳を活性化しますから、新しいことにチャレンジするとか、

新しい情報に触れたりすることはしましょうね。

実際にGoogleの研修でも取り入れてられている話は有名ですよね。

知的生産をする大企業は既に取り入れています。

昨年の1月に発売された日経サイエンスでも、その効果が紹介されています。

瞑想の種類で、脳の活動部位が変わるって凄いですよね。

私は、とある経営コンサルタントに教えてもらったやり方をしていますが、

簡単に、目を瞑って呼吸を数えていくだけでも効果あります。

この手法は脳科学者の岩崎一郎さんのセミナーで教えていただきました。

これ、実際にやってみるとその効果は素晴らしいですよ。

百聞は一見に如かずです。ぜひあなたの生活にも取り入れてみてください。

3.脳波を落ち着かせる音楽を聴いているから。

私は本を読むときや、勉強するときには音楽を聴きます。

どんなのかというとこんなのです。

【試聴できます】集中力 シータ波による脳活性ヒーリング CD 音楽 癒し ヒーリングミュージッ… |

音楽を聴いて勉強って?ダメなんじゃないの?って思っている方

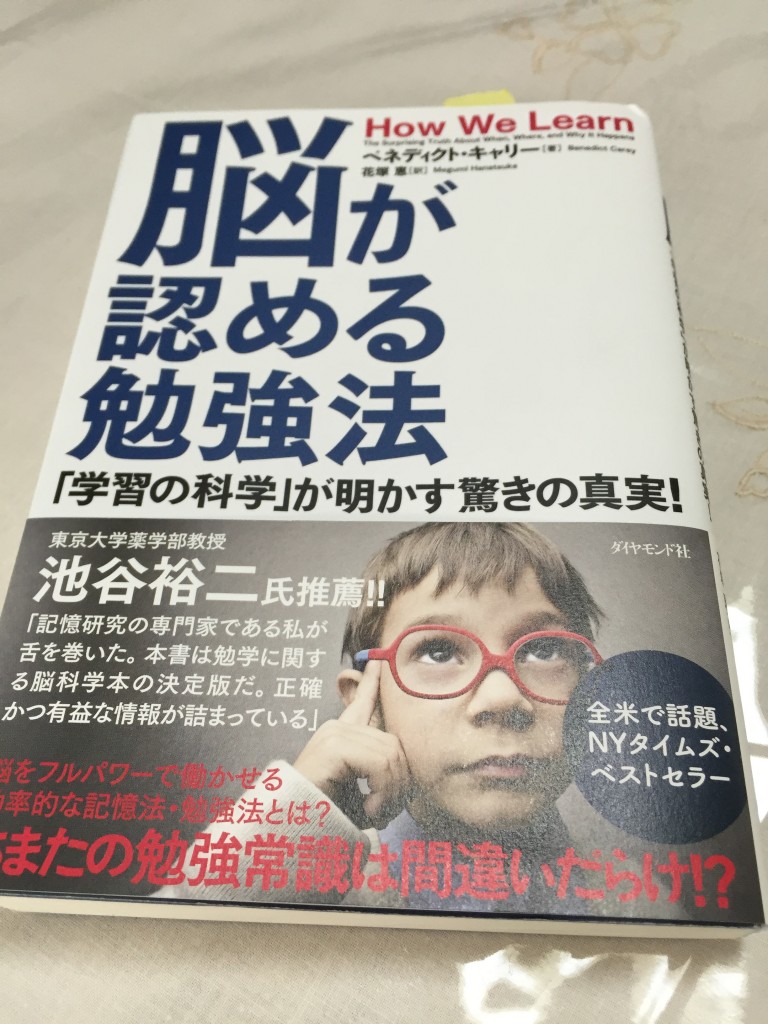

この本を読んでみてください。

ニューヨーク・タイムズの人気サイエンスレポーターが、

第1線の科学者たちの取材を元に、

もっとも効率のいい最新の記憶法や勉強法を徹底解明した本です。

記憶法の最新刊です。

上で紹介した、東大の脳科学者池谷裕二博士も推薦しています。

![脳が認める勉強法 [ ベネディクト・キャリー ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1835%2f9784478021835.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1835%2f9784478021835.jpg%3f_ex%3d80x80)

脳が認める勉強法 [ ベネディクト・キャリー ] |

面白いですよ。

2の瞑想のとか脳波に良い音楽とか、

こういうのをすぐに疑う人いるんですけど、(私の周りには(苦笑))

実際にやってみたらいいんです。

そして効果があれば採用!

自分なりに工夫した上で効果がなければ不採用!

にすればいいだけですから。

私は、疑い深い人で、記憶力をがいい人というか、頭が良い人知りません(苦笑)

頭が良い人や仕事できる人は、自分で検証して判断しています。

周りの意見に振り回されませんから。

4.運動しているから。

週に3日から7日はジョギングしています。

体の調子良いときは筋トレもしています。

運動で頭の回転が良くなるという話は有名なので、あなたも聞いたことあるでしょう。

これもやってみると分かります。

記憶力だけでなく、行動全般のパフォーマンスが上がります。

アンチエイジングにも効果ありますよ。

5.脳がきちんと働くための栄養素をちゃんととっているから。

これはこのサイトを作ったきっかけでもあるのですが、

栄養素をちゃんととりましょうってことです。

筋肉を付けたかったら、筋トレをしてプロテインなどの栄養素を取り、休養する。

このサイクルで筋肉は発達していきます。

1日の行動のパフォーマンスを上げたければ、

食事をきちんと取りますよね?

なぜなら栄養素を取らないと、体がきちんと働いてくれないからです。

同じように、脳の働きを高めたかったら、

脳の働きを高めてくれる栄養素を摂取すれば良いわけです。

では、脳の働きを高める栄養素って何だ?ってことになりますが、

記憶力の形成や強化にはアセチルコリンだと言われています。

これは疑似科学や都市伝説ではありません。

アセチルコリンは1914年にヘンリー.H.デールというイギリスの脳科学者が発見した、神経伝達物質です。

デール博士らは、これらの業績で1936年にノーベル生理学賞・医学賞を受賞しています。

ですから、ちゃんと科学的に裏付けされたことなのです。

アセチルコリンを脳で働かせるためには、その材料を食べれば良いわけです。

アセチルコリンの材料で有名なのはレシチンです。

レシチンは卵黄や大豆製品に入っていますから、毎日食べると良いです。

レシチンは体の中で、コリンに変わり、そしてコリンはパントテン酸とともにアセチルコリンを生成します。

レシチン⇨コリン⇨アセチルコリン

流れで変わっていきます。

ですから、レシチンとかコリンを摂取すると、脳の働きが良くなるのは

科学的にも当たり前のことなんです。

パントテン酸(ビタミンB5)はコリンと一緒にとると、アセチルコリンを生成する働きが強くなるそうです。

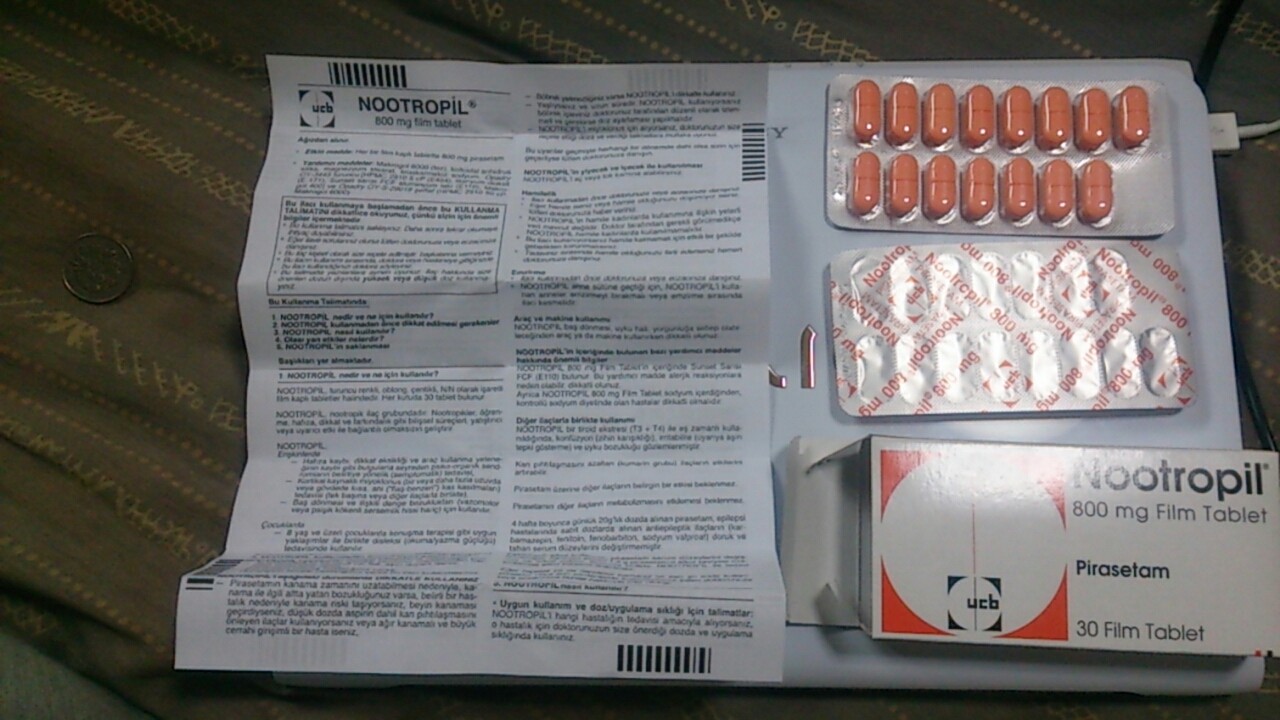

そしてピラセタム。

ここでやっとピラセタムの話が出てくるのですが、

実はピラセタムは脳内の血流と酸素消費量を改善し、

アセチルコリンの濃度を上げる作用があります。

その結果として、認知機能の強化や脳の老化防止してくれるんですね。

というわけで、アセチルコリンの材料であるコリンと一緒に、ピラセタムを飲むことで、脳の働きを高めてくれるわけです。パントテン酸もさらにとると効果が高まります。

毎日、大豆製品に卵黄を取っていて、効果がある方は別に摂取する必要はありません。

(もちろん取っても効果はあると思います)。

ですが、

もしあなたが、毎日大豆製食品食べるのは難しいと感じる、

面倒だとか感じているのなら、

ピラセタムをコリンと一緒に飲んでみたらいかがでしょうか?

もちろん、どんなサプリメントや薬でも万人に効くのってなかなかありません。

私には効果をがあっても、あなたにはあまり感じられない、

その逆に、あなたには効果があっても、私には効果を感じられないものもありますから。

まあ効果がなかったら、止めれば良いだけですからね。

私は効果を実感しているので、勉強する日には飲んでいるわけです。

長くなりましたが、私が52歳になって、昔よりも記憶力が良くなったと思われる理由を思いつくままに書いてみました。

この記事を読んでいるあなたは、記憶力を高めたいとか、

資格試験に合格したいとか、頭が良くなりたいとか、

何かしらの目標があるのでしょう。

その目標達成に活用してみたらいかがでしょうか。

追伸

脳に大切な栄養素の詳細はこちら。

>>頭が良くなるサプリ一覧

記憶するために大切なことを、およそ2000人の生徒を指導してきた経験則と、実際に、私が1年間に6つの資格試験を取得した際に意識していたことをまとめてみました。

より高い勉強方法を知りたい方は、こちら

>>「資格試験に合格するために必要な3つのこと」